Mónica y defusión cognitiva

El porqué del nombre de mi mente, por qué decidí divorciarme de ella y cómo nos llevamos ahora

Nota: Hola, lector/a; amigo/a. Lo que estás por leer en esta columna —o escuchar, se puede salpimentar a gusto— es un texto que de a ratos me recuerda a un diario íntimo: honesto, caótico, con errores. Puede que estos tres adjetivos hayan sido quienes me llevaron (casi) a no publicar esta columna. Pero la realidad más profunda detrás de mi indecisión es que entre estas palabras me siento expuesto, y aunque seamos poquitos por acá, la sola disponibilidad del texto en mi perfil me inquieta.

Pero acá estás, leyéndome.

Estoy dispuesto a abrazar la incomodidad, o al menos lo intento. Espero que vos también te des la oportunidad. A fin de cuentas, qué más humano que sentirnos vulnerables.

Mónica se ponía siempre tacones y pollera bajo el guardapolvo, recto e impecable, parecería un rascacielos si no fuera por ese vozarrón de las cavernas que salía cada vez que abría la boca, las paredes de la garganta erosionadas de tanto humo aguantar. La directora de mi escuela primaria era una de las chapadas a la antigua, ni aritos en los varones, ni pelos de colores, ni mucho muchísimo menos tatuajes. Y aunque mi hermano y yo terminamos enarbolando la bandera del Nivea Men y depilándonos las piernas y perforándonos las orejas años más tarde, en su momento nuestros actos alcanzaron para que nos guardara cariño. Nos quería Mónica, digamos.

Mónica era tiránica más en lo nimio que en lo importante: los cuadernos de comunicaciones sí o sí tenían que ser de esos que llevaban grabadas telarañas en los lomos, la lapicera negra estaba prohibida para nosotros (era exclusiva para las seños) y los títulos se subrayaban con regla, nada de garabatos u oleajes juguetones o florecitas o corazones. En esa escuela se hacía lo que ella decía y punto. Años más tarde me enteré que en las reuniones de padres era parecida: cinco minutos de tolerancia, las sugerencias después de que terminara de hablar, y como para esa hora las porteras ya se habían ido y los papis dejaban el aula hecha un despelote, les cantaba un siniestro a guardar, a guardar, cada cosa en su lugar, solo interrumpido por la tos de fumadora, como haría un CD muy rayado tras estar años sepultado bajo el polvo.

No es por nada que decidí bautizar como Mónica a mi mente. Y es que también habla como reptil y tiene sus manías. Ahora mismo, por ejemplo, está diciéndome que no debería perder el tiempo en este texto y ponerme a estudiar, aunque haya estudiado ayer y anteayer, aunque falten diez días para el examen, aunque sea domingo por la mañana y me haya despertado poco después de las siete. Mónica la directora obligaba a las seños a enclaustrarnos en las aulas minúsculas de su escuela hasta que no apareciera esa bendita goma o hasta que no termináramos la tarea. Mónica manejaba el monopolio y el recreo era la moneda en curso. A fin de cuentas, el recreo de diez minutos estaba delimitado por el reloj, y el reloj, cómo le gusta a mi mente atormentarme con el reloj.

También se ganó el nombre por el personaje un-poco-bastante control freak que interpreta Courteney Cox en Friends. No hay mucho para aclarar al respecto.

Pero tampoco quiero ser tan injusto con ella. Lo cierto es que mi Mónica también puede ser una amiga. A veces pone sus obsesiones a mi favor —nunca más perdí un colectivo después de revisar tantas veces la app del transporte público y aprenderme los horarios de memoria—, sus bajadas de línea me hacen falta en algunas ocasiones y, a veces, puede soltar unas palabritas de aliento (pero esos días tiene que haber alguna nube en el cielo, a Mónica la inmensidad del cielo completamente despejado le abruma).

El asunto entre Mónica y yo es que nuestra relación cambió los últimos meses, específicamente, desde que ella empezó a ser Mónica y dejó de existir algo así como un nosotros. Sin pretensiones de entrar en un debate metafísico, digamos que mi mente y yo dejamos de ser lo mismo. Aunque parezca paradójico, la escisión nos vino bien, como los padres que empiezan a llevarse mejor cuando la verdad está servida sobre la mesa: “No nos queremos más”.

No quiero despotricar contra Mónica en esta columna (qué se yo, se me hace como hablar con los hijos de la madre a sus espaldas), pero mirá, la realidad es que se la buscó. Antes, cada vez que Mónica dictaba algo, yo no conocía otra cosa más que obedecer. No podía conocer otra cosa: éramos lo mismo. Mónica me decía que íbamos a pasar vergüenza y que no teníamos tiempo, y por eso no me anoté en las clases de teatro que tantas ganas tenía de tomar; me decía que se reirían de nosotros si subía una foto de mi cara a Instagram, y mi feed permanecía virgen. Mónica me decía que no podíamos enamorarnos, porque así lo fue siempre y siempre sería así. Ese es el cuento que Mónica me contó cada noche de mi adolescencia antes de ir a dormir, y como Mónica quería cuidarme, qué iba yo a saber que existía una realidad más allá de sus ojos.

Mónica en ese entonces no tenía nombre siquiera, no sería más que un eco anónimo en alguna cavidad de mi cabeza, pero manipulaba el arte de la palabra como si hubiera sido una mujer de carne y hueso, como si tuviera nombre y apellido y estuviera anotada en el Registro Civil. Ese era el problema suyo: ser tan diestra con el lenguaje la llevaba a mentir. A pesar de que el material con el que podía juguetear no eran más que fonemas que sólo tienen sentido acá en Latinoamérica, en España (y andá a saber si es cierto lo de las Filipinas y la Guinea Ecuatorial); a pesar de que aquello que Mónica sabía manipular no eran más que meras palabras, que podrían ser tanto susurros como nubes efímeras como tinta grabada sobre sustancia gris; aún así tenía el poder de disfrazar sus juicios de verdades absolutas, y cuán dañino para mí podía ser eso.

Te había adelantado que Mónica no era mala, lo cual es verdad, aunque no lo parezca. A veces dice cosas útiles. El problema estaba en que yo no era capaz de discernir cuándo tomar en cuenta sus consejos y cuándo hacerles poco caso, o tomarlos un poco más a la ligera. El divorcio me confirmó que las cosas que Mónica dice pueden ser a veces dignas de mi escucha y otras no. Incluso descubrí que puede decir lo mismo pero de acuerdo al contexto vale la pena hacerle caso o no. “No vas a poder” puede salvarte de sobreexigirte en el gimnasio, ergo de una lesión alrededor de la rótula, pero también puede cavar un pozo de no enseñar lo que te gusta hacer por pensar que sos incapaz de aguantar una crítica. Me pasaron las dos cosas, un garrón, pero ese no es el punto. Gané conciencia. Me di cuenta de una cosa: de no haberme tomado literalmente lo que decía Mónica, podría haber decidido yo, por mi cuenta, según lo que realmente me importaba.

No sé si siempre fui una persona de tener sus sueños claros. Pensé más de cinco carreras universitarias, me anoté en tres, empecé dos y me quedé con una. Eso no quiere decir que ahora sepa qué objetivo concreto quiero cumplir, pero sí hacia dónde quiero dirigirme. Hay un tema muy lindo que trabajamos con G., mi psicóloga, que es el de valores. Los valores son las brújulas que orientan qué es importante para uno, son guías acerca de qué cualidades queremos cultivar para vivir una vida que valga la pena ser vivida. Es distinto a los objetivos, que son finitos, específicos; se cumplen y ya. Los objetivos encarnan valores, sí, pero de un valor siempre hay más de donde exprimir. Son los árboles de la vida.

Eso lo tenía claro: ser una persona creativa. Lo tenía claro porque una de las consignas para reflexionar sobre los propios valores decía algo así como: “si ninguna otra persona, emoción, pensamiento te lo impidiera… ¿qué clase de persona serías?”. Si ningún pensamiento me lo impidiera… compartiría lo que hago, lo gritaría cada vez que salgo de mi casa, al baldío lleno de gente paseando sus perros, que sí, que quiero inventar cosas, quiero jugar, pintar, cantar, escribir, sentir. No me importa qué, sino hacia dónde. Esta revelación fue gracias a G., quien me invitaba a darme cuenta que podía imaginar una vida más allá de los ojos de Mónica. Porque sí, me cuidaban, pero no eran los míos.

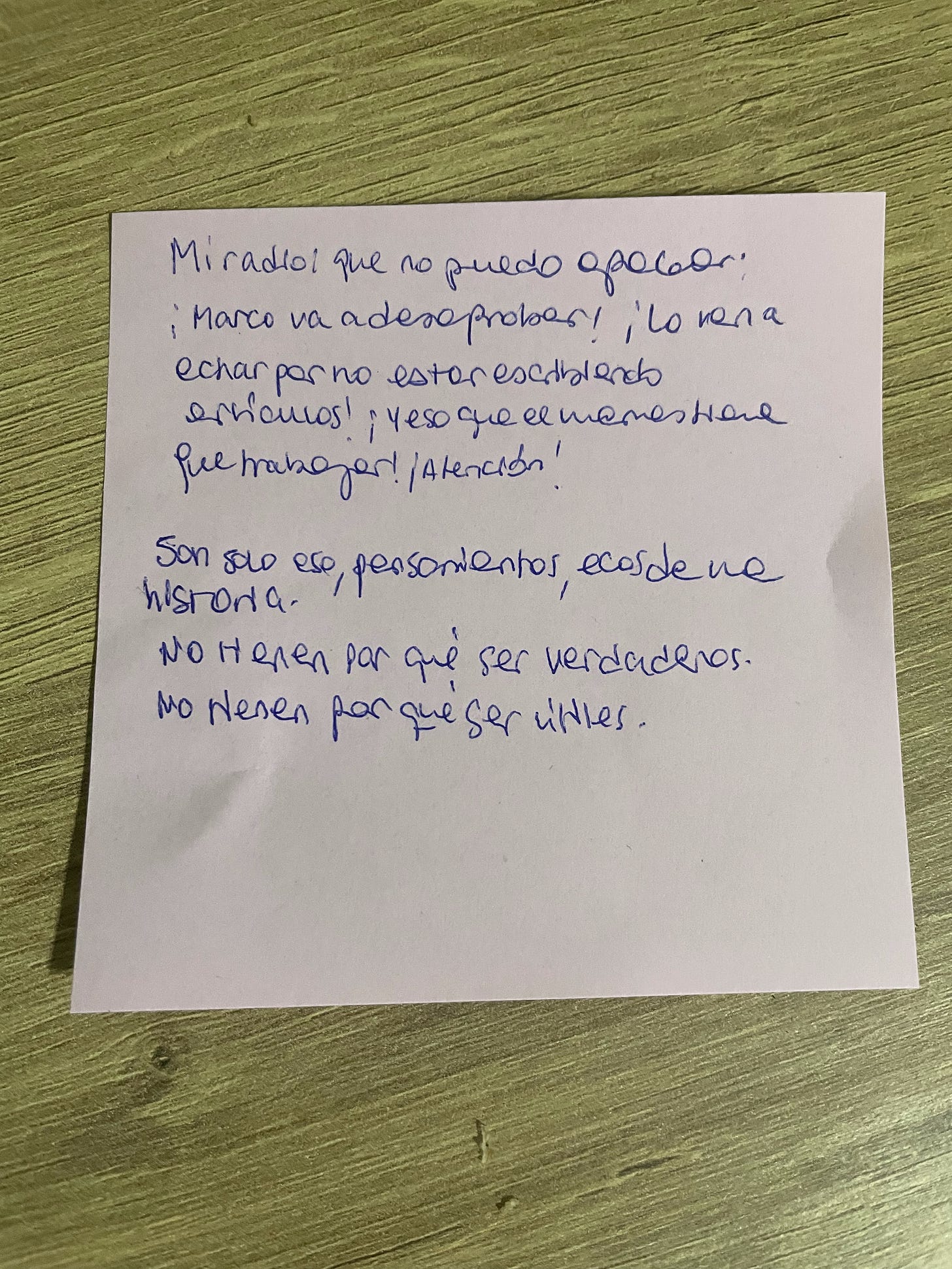

Sesión a sesión empecé a reunir coraje, hasta que firmamos el divorcio. Mónica sigue estando ahí, en algún lado de mi cabeza. Ya te lo había dicho: somos el tipo de ex que ponen plata para que los hijos le compren un regalo al otro cuando es el cumpleaños, los que los aguantan unos días más si el otro está de viaje, los que podrían hasta llegar a invitarse a la cena de Año Nuevo si se enteran que uno de los dos pasará esas fechas solo. Mónica sigue siendo mi mente y nunca dejará de serlo, porque todavía me hace falta su consejo en ocasiones. Obvio que por algo nos separamos, algunas cosas no cambian. Cuando tu mente es tu ex, los viejos temas de discusión no se esfuman, sino que vuelven a aparecer (y por si estás pensando en divorciarte de tu mente te advierto que sí, que incluso así usan tus heridas más profundas en tu contra). Pero vale completamente la pena. Antes vivía por y para Mónica. Obedecía, o en todo caso, puede que hasta peleara con lo que tenía para decirme. G. usó la conocida metáfora de la radio para explicarme que podía dejar que la mente sonara como una radio de fondo mientras llevaba a cabo acciones comprometidas con mis valores, con mis guías, conmigo mismo, podríamos hasta decir. Otra metáfora es la del perro de un vecino que no se calla. Hay muchas, muchas metáforas. Llamar a Mónica Mónica es una metáfora. Y qué lindo es que sirvan para cambiar la forma en que lo ves todo.

Nota: La idea de ponerle un nombre a la mente surge como un ejercicio al que me introdujo G. para entrenar la defusión cognitiva. A grandes rasgos, la defusión es una habilidad psicológica cuyo fin es que podamos conciencia de que nuestros pensamientos no son más que eso, pensamientos; de que somos más que ellos y que su contenido (es decir, lo que “dice” un pensamiento en particular) no tiene por qué ser verdadero o útil para nosotros. En otras palabras, la defusión sirve para darnos cuenta que no siempre hace falta hacerle caso a la mente. Lamento ser yo quien debe decirte que la defusión no tiene nada que ver con té o café.

A veces creemos que tenemos que tener pensamientos positivos o tenemos que sentirnos híper confiados o motivados para dar saltos importantes en nuestra vida, que éstos estados son condiciones necesarias para poder virar hacia una vida valiosa, pero la terapia desde la que trabaja G. —la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)— sostiene que esto no tiene por qué ser así. Podemos conseguir cambios significativos sin estar tan ligados lo que sentimos o a lo que pensamos. Podríamos decir que para eso está la defusión, para no estar tan “fusionados” con los pensamientos. Cuando practicamos defusión no intentamos discutir la veracidad o falsedad de un pensamiento; no se trata de convencernos de que el contenido mental puede estar compuesto por ideas distorsionadas acerca de la realidad. Tampoco es “no pensar”. Consiste en simplemente aceptar que son palabras concatenadas una detrás de otra, que pueden causarnos dolor y sufrimiento (¡eso es normal, inherente al humano, y para colmo culpa del lenguaje!), pero que aún en presencia del malestar podemos movernos hacia la vida que nosotros queremos.

Ponerle un nombre a la mente sirve para darse cuenta que somos distintos a la mente, que podemos actuar por nuestra cuenta, decidiendo si es útil seguir las instrucciones que nos da o no. Hay muchos otros ejercicios: cantar los pensamientos con la voz de un personaje gracioso de dibujos animados, cantar los pensamientos con la melodía del feliz cumpleaños, escribir los pensamientos difíciles en un papel y sacarlos a pasear, y podríamos seguir…

Pero creo que está bien dejarlo por acá. A lo largo de la columna hay varios enlaces a podcast, videos o artículos por si querés ampliar más al respecto de algún tema. Hay gente que sabe un montón del tema y toda la información está en castellano, es súper súper interesante.

Un abrazo enorme.